クロスカブ110(JA45)にUSB電源を追加しました。

オートバイにUSB電源ポートを取り付けることで、走行中に携帯電話やモバイルバッテリー等の充電をすることができるようになります。

普段から電子機器を常用する人はもちろんのこと、旅先の緊急時や災害時にも幅広く対応してくれる非常に便利なアイテムです。

今回はキーをさして電源オンにした時だけUSB電源に通電するよう配線しました。

普段、私は電子機器を多用しないのですが、本製品を取り付けることで旅の充電環境の確保や災害時にも活用できそうだなと感じたので余裕のあるうちに作業することにしました。

クロスカブ(JA45)に2ポートUSB電源を増設した

下準備(接続端子をクロスカブ用に整える)

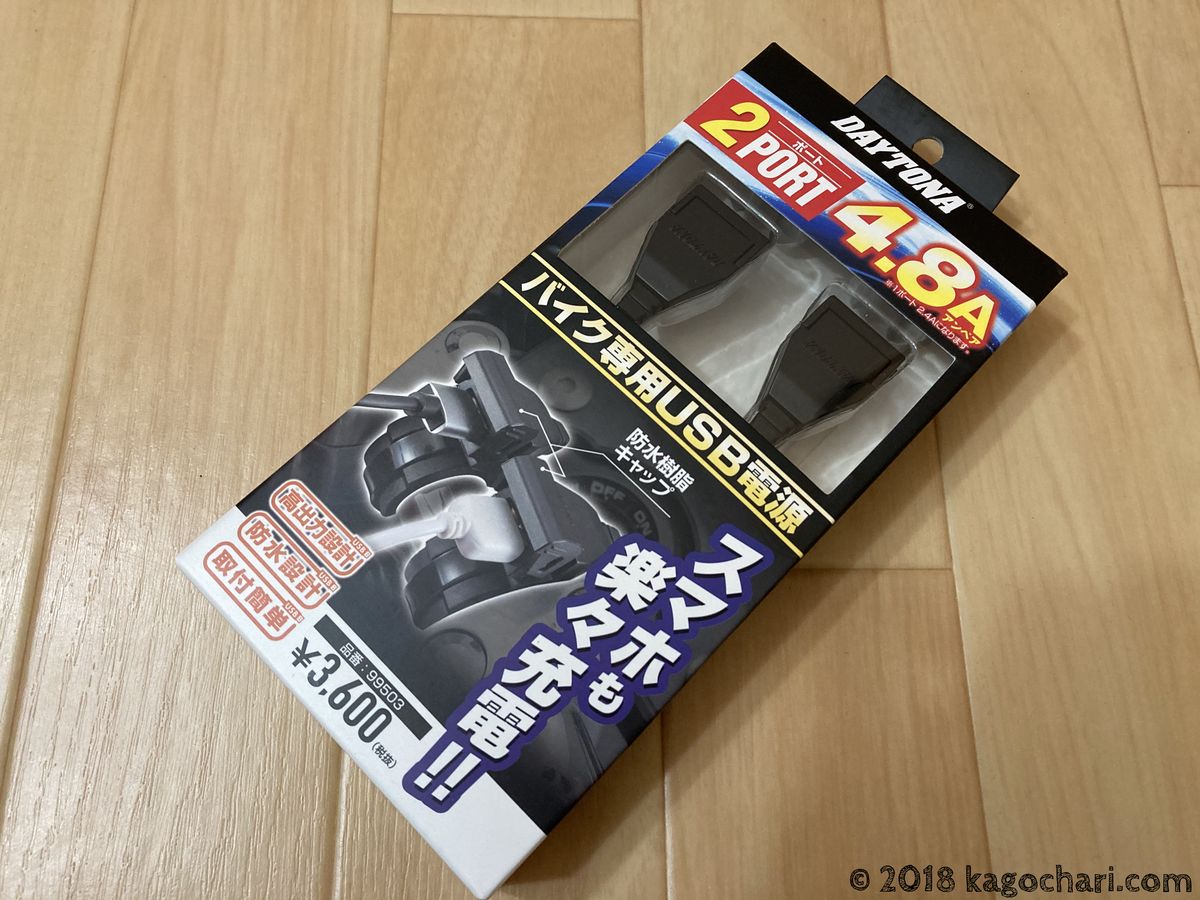

今回購入したのはデイトナ バイク用USB-A電源2ポート 99503です。この製品の特長は2ポート(2口)仕様という点で、2つの製品を同時に充電することが可能です。

スマホの急速充電に対応しており、1ポートMAX5V/2.4Aの高出力設計をうたっています。フタを閉めている際は防水仕様というのも嬉しいですね。

また、細かいところではUSB出力の過電流や出力ショートの保護、過温度の保護機能もあるようでちゃんとしている印象です。

普段、電子機器を多用しない私ではありますが、旅先において1ポート故障してももう1口使えるという安心感が良いかなと思いました。

ただ、2ポート仕様といっても根っこの部分では繋がっていますから、分岐前(根本)の配線故障が発生した場合は諦めないといけません。

中身のUSB電源と付属品です。この製品は様々なオートバイに対応する汎用品のため、延長ケーブルや接続端子各種などのオプション品が多く付属します。

しかし、それでも全てのオートバイの配線パターンに対応するわけではありません。

今回、私のクロスカブに取り付けるやり方にも対応できないので、自分で配線を工作する必要がありました。その方法は以下の通りです。

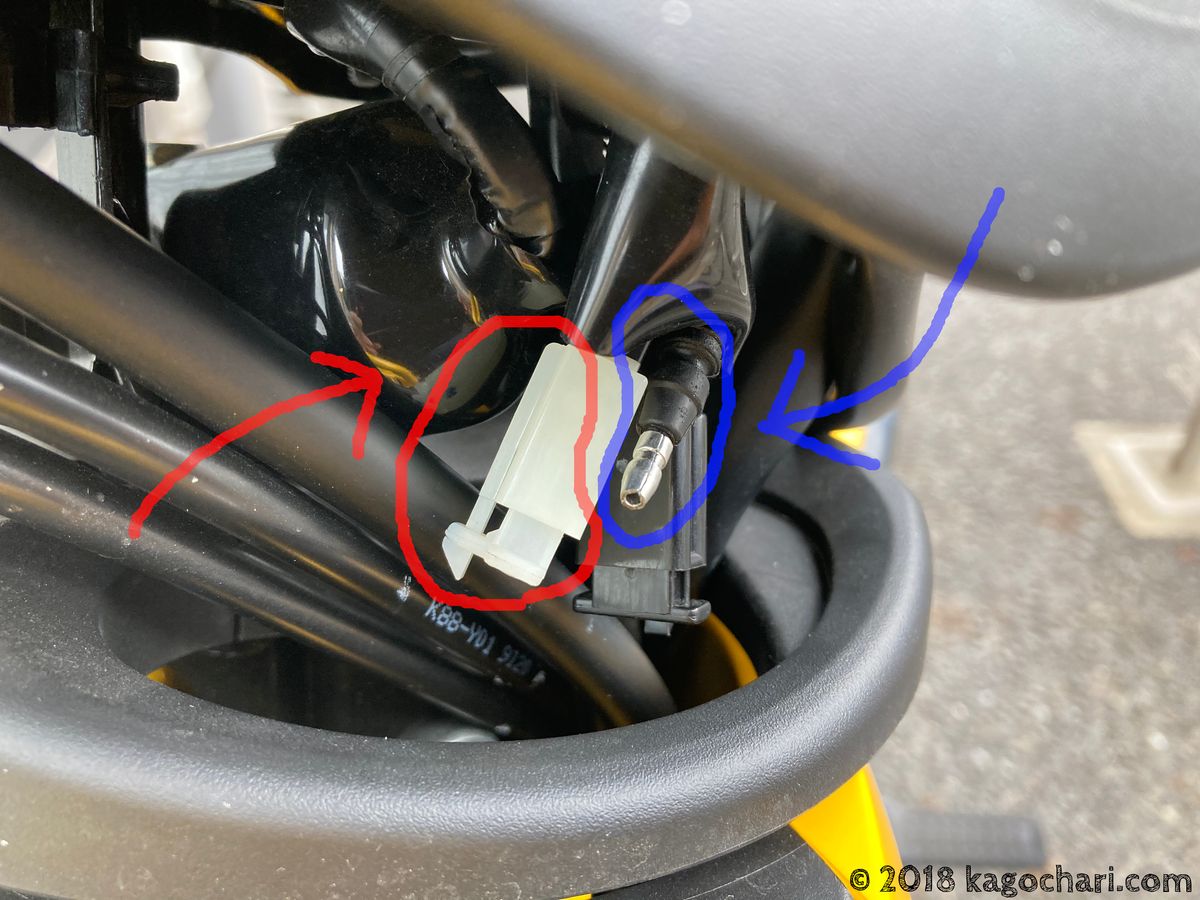

それではまず、クロスカブの接続端子を確認します。クロスカブにUSB電源を取り付ける場合、メーター下のオプション電源から取る方法が簡単です。

オプション電源はメーター下にビニールカバーが被さってその中にあります。白と黒のカプラーがプラス、ギボシ端子がマイナスの役割です。

今回は白のカプラー(赤丸部分)とギボシ端子(青丸部分)を使用します。

ちなみに他の方法としてバッテリー周辺にリレーを取り付けて接続するやり方がありますが、外装カバーを複数枚外す、電装が複雑など作業が大変かなと感じます。本記事では取り扱いません。

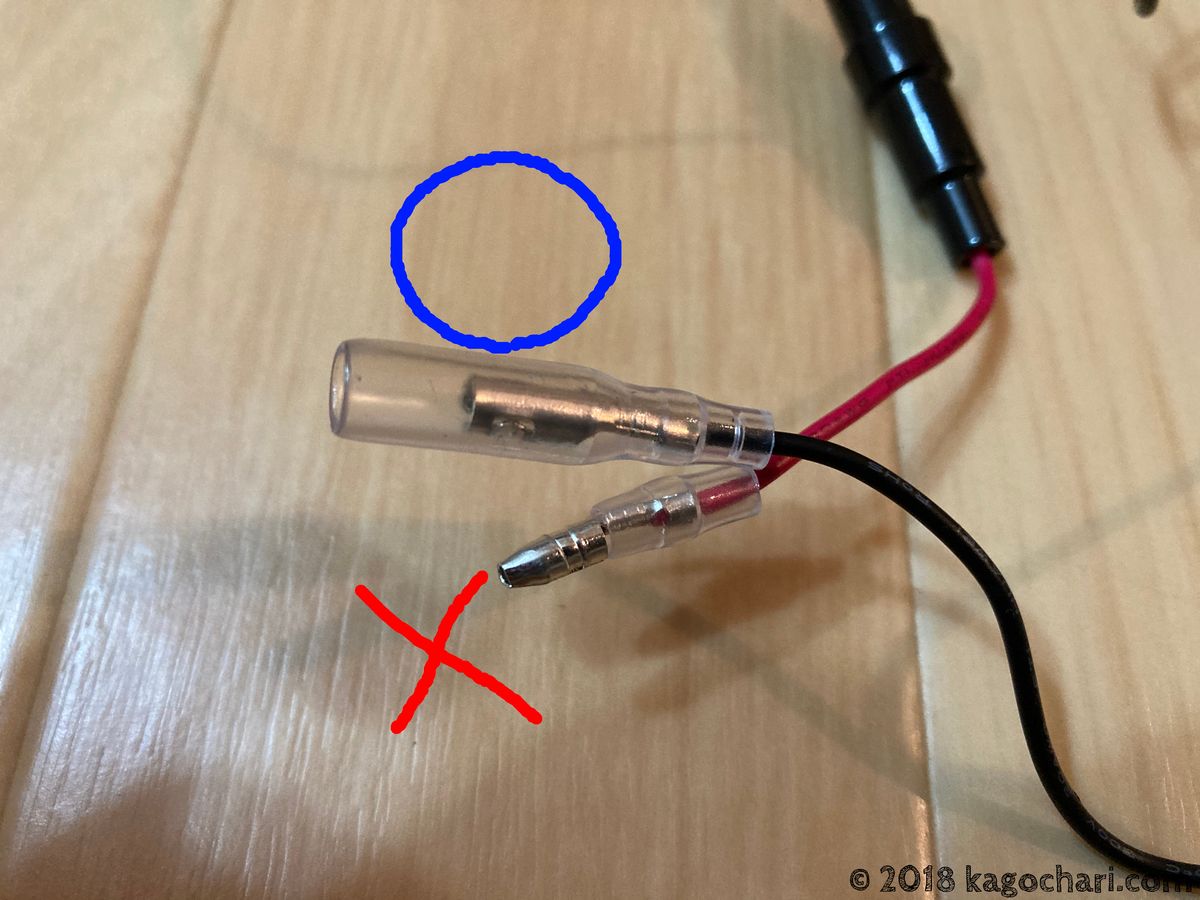

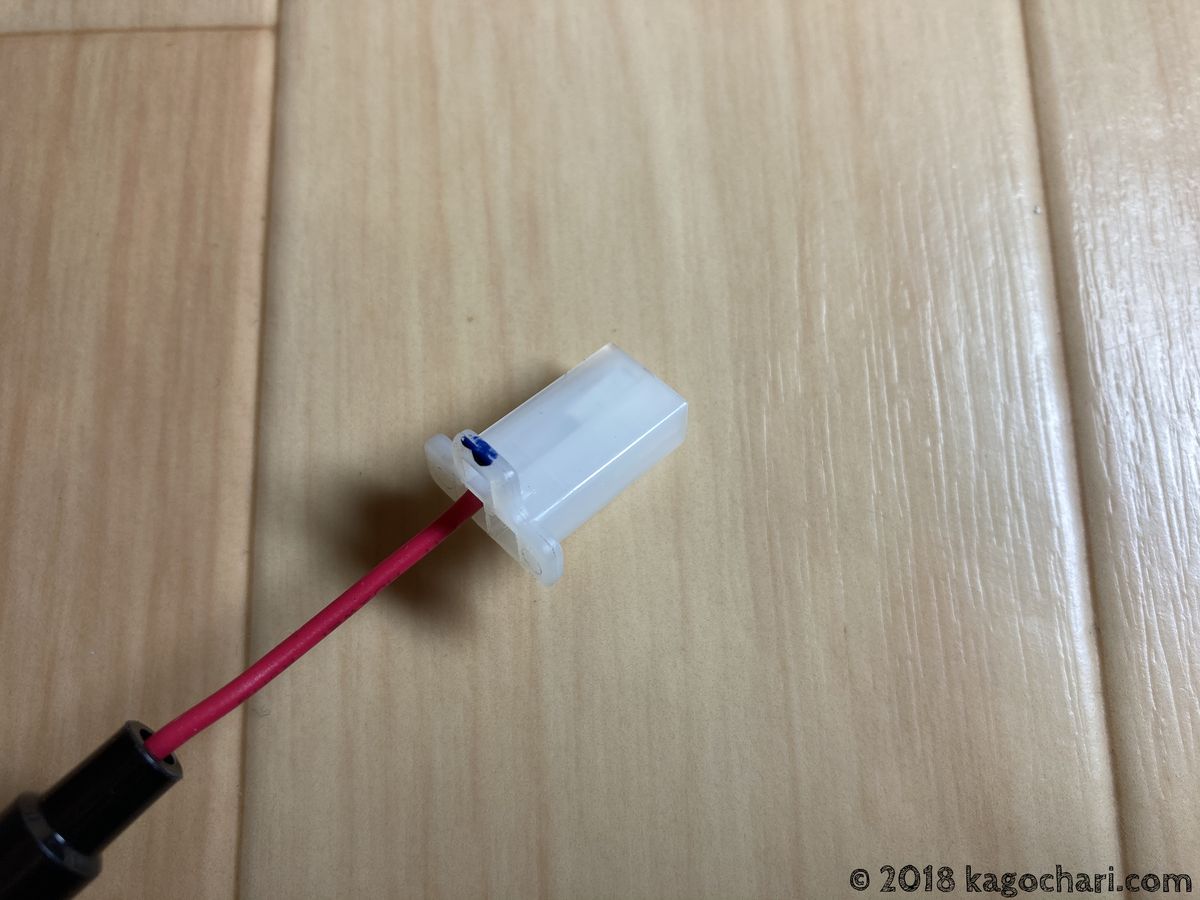

USB電源側の端子を確認してみます。赤線がプラス側、黒線がマイナス側になります。どちらも先端にはギボシ端子が付けられていますね。

まず、マイナス側の黒線はギボシ端子のメスが付いているので、そのままクロスカブ本体に繋げることが出来そうです。

しかし、問題はプラス側の赤線です。先端にギボシ端子のオスが付けられており、クロスカブ本体側の白(黒)カプラーには取り付けることが出来ません。

そのため赤色のプラスギボシ端子を対応するものに交換します。

赤線のオスギボシ端子と交換するのは、エーモン カプラー2極 110型ロック式(1198)です。この中にあるメス端子を使用します。

ちなみに商品に付属している白いカプラーはクロスカブのオプション電源に付いているものと同じになります。予備としてとっておきましょう◎

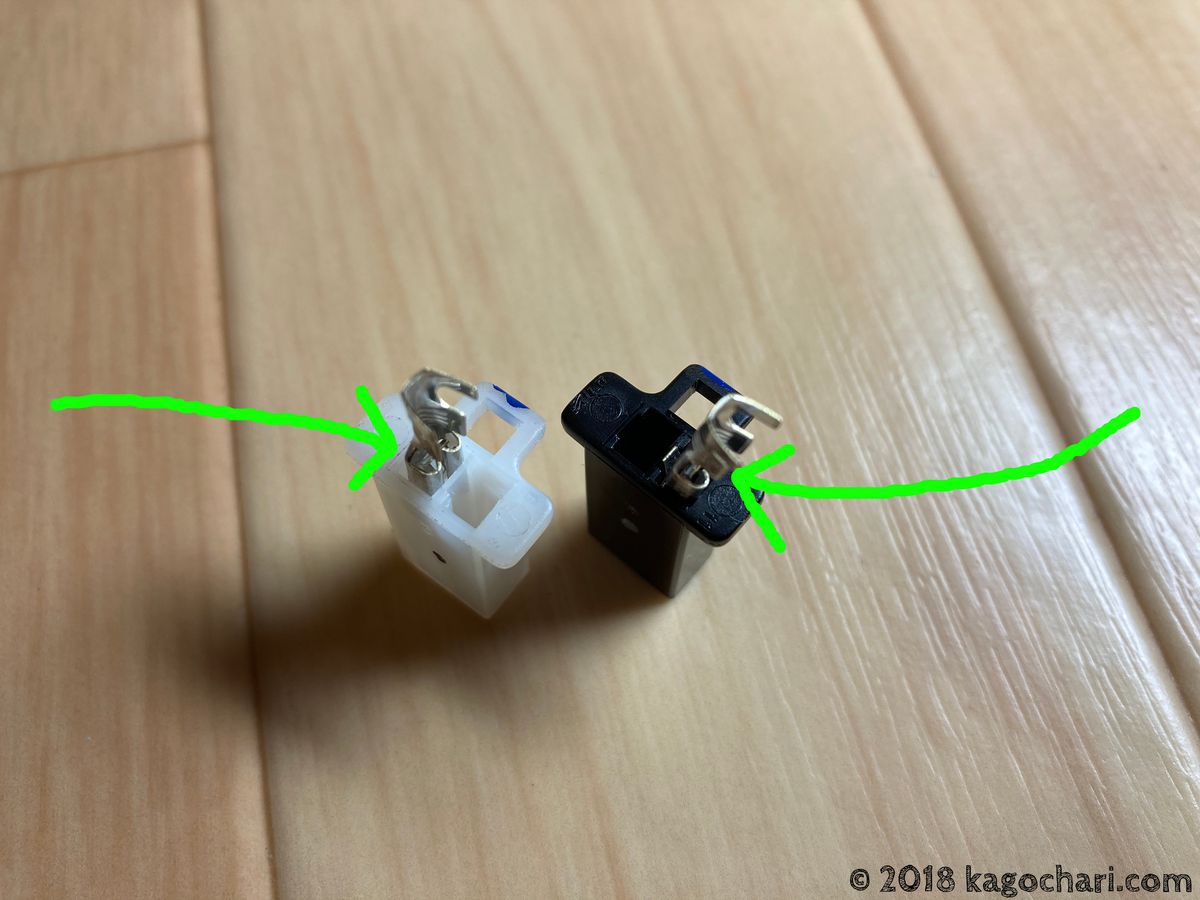

今回使用する端子は110型端子のロック式と呼ばれるものです。

通常の110型端子(写真下の金色の端子)と比べると、ロックするためのピン(写真緑丸)の有無で違いがあることが分かります。

今回はこのロックピンが必要で、白いカプラーにがっちりと固定することが出来ます。

USB電源のオスギボシ端子を切断し、110型ロック式端子を取り付けました。

USB電源の赤配線は短いので失敗しないように注意します。慣れない場合は他の配線で練習しましょう。

電線と端子の圧着方法については以前以下の記事にまとめたので、分からない方はそちらもあわせてご覧下さい。

先ほどの完成した端子を白カプラーに取り付けます。その際、白カプラーの突起を上向きとして左側の穴に取り付けます。

ロック部分がカチッというまでしっかり押し込みましょう。

余談ですが、オプションカプラー白と黒ではロック式端子の取り付け位置が逆になります。

白黒カプラーの突起を上として、白は左側、黒は右側に接続します。結局、このルールさえ守ればどちらも使えます。

黒カプラーはグリップヒーターを接続する際に使用することがあるので(既製品の接続端子が黒カプラーを指定することがある)、今回は白カプラーとしました。

後日、黒カプラーを使用してグリップヒーターを追加しました。興味がある方はあわせてご覧下さい。

クロスカブにUSB電源を取り付ける

クロスカブに接続して通電するか確認する

クロスカブ接続用端子の準備が出来たら実際に取り付けてみましょう。

先ほど交換した赤線プラス側の端子+白オスカプラーを本体の白メスカプラーに、黒線のメスギボシ端子を本体のオスギボシ端子に接続します。

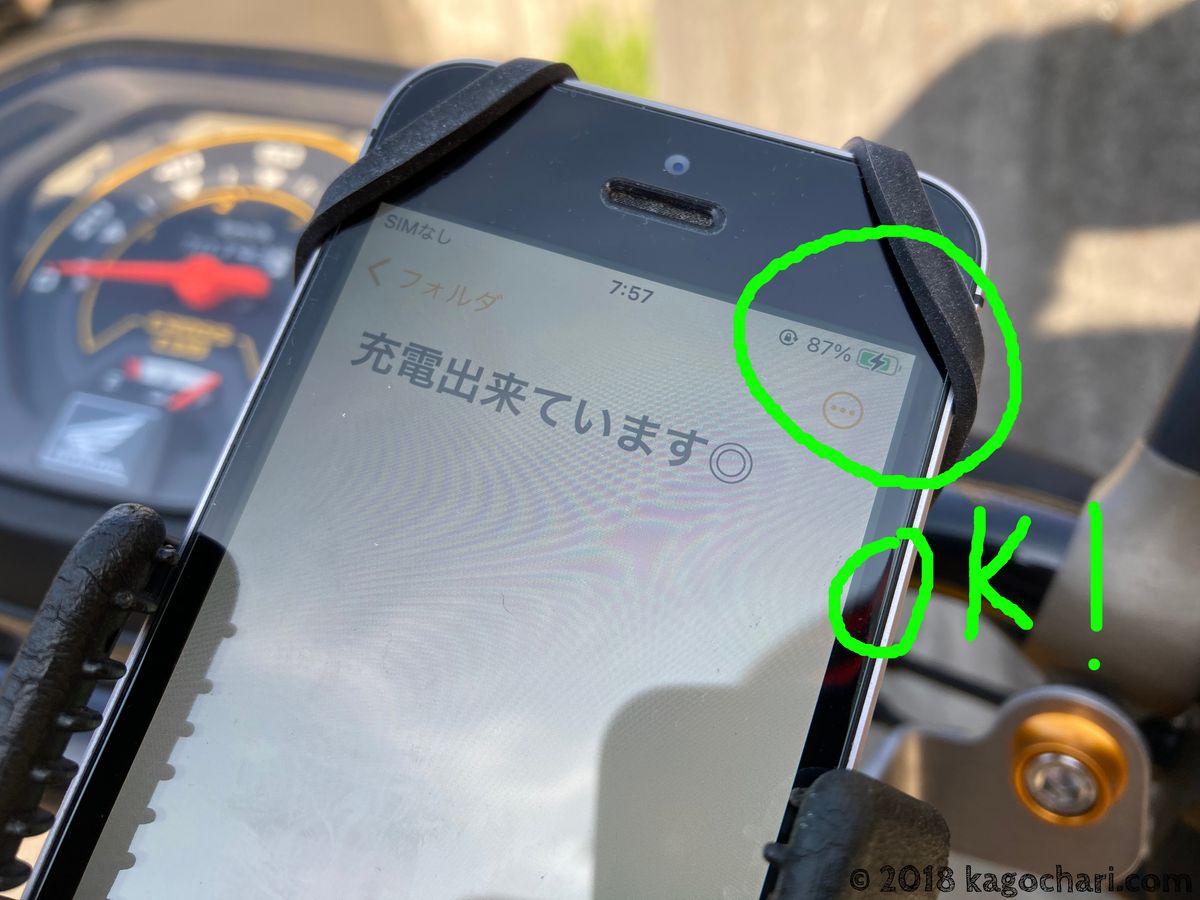

接続出来たらひとまず細かい配線は行わず、通電ができるかを確認します。

この配線はアクセサリー(ACC)電源に繋いでいるので、キーを入れ通電されるか確認してみます。

クロスカブの電源を入れると同時に、スマートフォンの充電マークが付きました。

きちんと通電されることが確認されたので、電源を落として配線を整えていきます。

USB電源の細かい接続を整える

ここからは配線や変圧器をクロスカブのカバー内部に収めます。

そのためにメーター付近のカバーを2つ取り除いて作業します。メーター下のリング状カバーとヘッドライト裏の黒いカバーです。

カバーの詳しい外し方は以下の記事にまとめました。分からない方はあわせてご覧下さい。

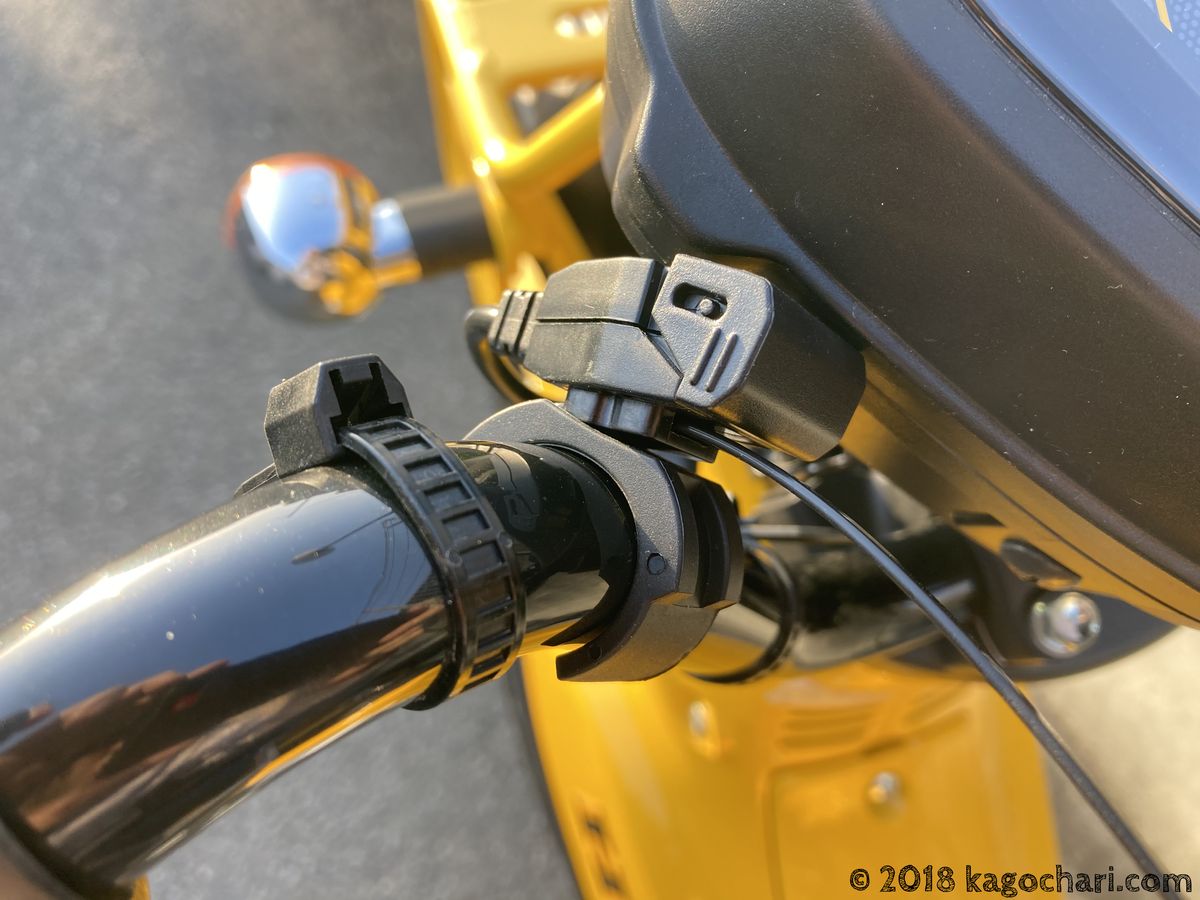

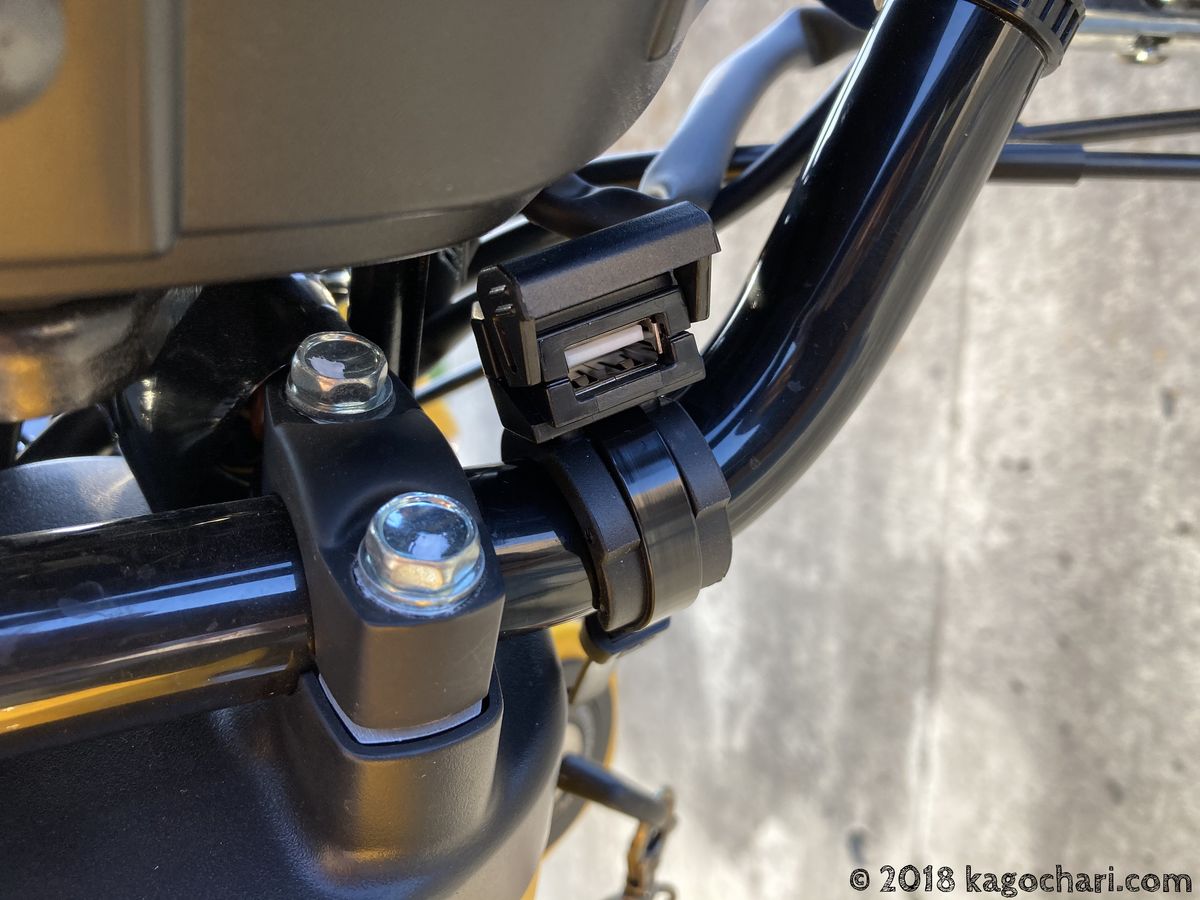

まずは目にみえる外側の配線を決めていきます。付属の台座を使用して2つのUSB電源を好みの場所に仮置きします。私の場合、1つ目の電源は左ハンドルメーター横あたりにしてみました。

このUSB電源はカバーが付属するので防水仕様となっています。このカバーを開けた際、周りの部品と干渉しないかもあわせて確認しましょう。

USB電源はタイラップを通すことができる仕様です。先ほどの台座に締め付けて固定します。このタイラップはリピート式なので、何度でもやり直すことができて便利です◎

USB電源を台座に固定しました。防水カバーを開いて干渉しないか確認しています。

干渉や台座のグラつきなど、設置に問題がなければタイラップしっかりと締め付けて固定し、余ったタイラップは切断します。

USB電源を固定したらそこから伸びる配線を整えていきます。

目にみえる配線がブラブラしているとみっともないので、タイラップなどで固定します。

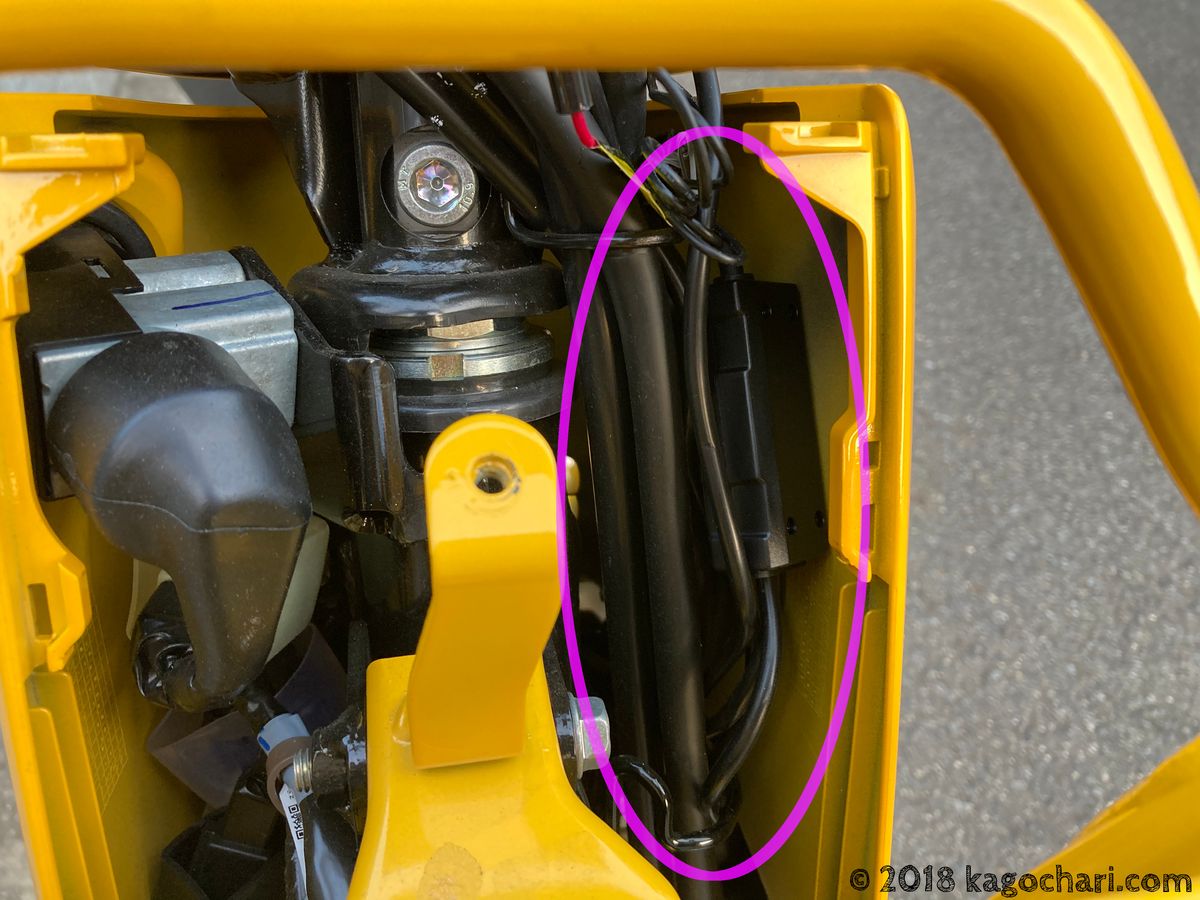

クロスカブの場合、元からある他の配線がタイラップでまとめられているのでそこに巻き込む方法もあります(写真ピンク丸部分)ただ、初期装備のタイラップは短いので、長さが足りないと思ったら長めのタイラップに交換しましょう。

もう1つのUSB電源もあわせて設置していきます。先ほどは左ハンドル側だったので今度は右ハンドルのメーター下あたりに設置しました。

今回購入したデイトナ バイク用USB-A電源2ポート 99503は、非常にコンパクトな作りなので、見た目がすっきりするところが気に入っています。

露出する配線が固定できたら残りの配線と変圧器をカバーの内部に収めます。

私の場合はヘッドライト裏の黒いカバーの中に収納しました。カバー内部右側(写真ピンク丸部分)にちょうどよいスペースがありました。

配線を収納後、カバーをかける前にハンドルを左右限界まで何度も切って、ひっかかりがないか、運転に支障がないかを念入りに確認します。問題がなければカバーを閉じて完成です。

まとめ

以上、クロスカブ(JA45)に2ポートUSB電源を増設したでした。

普段、電子機器を多用しない私でも「あ、ちょっと充電したいな」なんて場面がたまにあります。そんな時にすごく役に立っていますよ。

緊急事態というのはある日突然やってくるんですよね。それが日常なのか、旅先なのか、災害時なのかは分かりません。

でも、そのいざという時に活用できる選択肢を備えておくことが大切だなと思いました。備えは余裕のあるうちに◎

クロスカブ本体の改良

本体(JA45)購入 / 外装カバーの着脱 / リアキャリアの拡張 / リアボックスの追加【リアキャリア延長による加工も】 / ホムセン箱の改良(ボルトやフックの増設) / マルチマウントバーの増設 / スロットルアシスト / ナンバープレートに荷掛けフックを追加 / 2ポートUSB電源 / バーエンド着脱とスロットルパイプの交換 / グリップヒーター取り付け / サイドバッグサポート / パニアバッグ取り付け / 右サイドスタンド / エアバルブ角度の変更 / テールランプのLED化 / エンジンオイルの交換 /

クロスカブまわりの道具

身に着けるもの(ヘルメット、ジャケット、手袋etc…)

ヘルメット選び【SHOEI Z7】 (ヘルメット選び方) / グローブ3種【夏・春秋・冬】 / バイクジャケット / 脊髄プロテクターの追加 / ニーガードプロテクター / トレッキングシューズ / レインウェア