クロスカブ(JA45)にグリップヒーターを取り付けました。

一年目の冬は少し厚手のグローブを購入し気合で寒さを乗り切りました。しかし指先が寒いのなんの。冬場のオートバイ生活を楽しむためには、防寒対策の必要性を感じました。

そこでオートバイ生活2年目の2021年秋にグリップヒーターの取り付けを行いました。これが大当たりで指先の冷たさが大きく改善される結果となりました。

自力で取り付けたのですが、翌年の22年初夏を迎えるまでノートラブルでしたので、その方法を改めて記事としてまとめてみようと思います。

この記事の内容

- クロスカブ(JA45)にグリップヒーターを取り付ける

- エンデュランス グリップヒーターSPを購入

- グリップヒーターとクロスカブを繋ぐ配線は自作した

クロスカブ(JA45)にグリップヒーターを装備した

エンデュランス グリップヒーターSPを購入

今回クロスカブ110cc(JA45)に取り付けるのは、エンデュランス グリップヒーターSP です。この製品は汎用品で、多くの車種に取り付け可能です(推奨グリップ長:120mm~125mm)

ヒーターが全周巻き仕様なので、握っている部分すべてが暖かくなるのが良いですね◎

クロスカブと繋ぐためには、スロットルの交換や配線を繋ぐための端子等を別に用意する必要があるので注意が必要です。

それら一式がセットになっているエンデュランス グリップヒーターSP 取り付けキットセットのような製品もあります。

このセット品を購入すれば、クロスカブ50(‘18.2〜) クロスカブ110(‘18.2〜’22.4) スーパーカブ110プロ(‘17.11〜)に対応します。

また、部品を集めてきて、自分で作ることも可能です。私は自作したので、そのやり方をまずまとめます。

クロスカブ(JA45)と繋ぐため準備ー配線を自作する

自分で部品を調達する場合、(1)スロットルパイプと(2)クロスカブに接続するプラスの端子を用意する必要があり、場合によって(3)マイナスの分岐線が必要になります。よって最大計3つの部品を作ります。

(1)スロットルパイプの交換

まずスロットルパイプですが、交換か、既存のパイプのでこぼこを削る必要があります。私は交換を選択しました。その方法は以下の記事にまとめています。

交換の場合は外装カバーを開ける必要があるので少し面倒ですが、アクセルスロットルのワイヤー調整が出来るので勉強になります。

この作業中に左手側のグリップもついでに外しておきましょう。マイナスドライバーなどで中をグリグリとやると中のボンドをはがすことができます。

ハンドルバーにのこったボンドはパーツクリーナーをしみこませた布でこすって落としました。

(2)プラス配線と(3)マイナス分岐線をつくる

次にグリップヒーターとクロスカブ本体を繋ぐ配線(プラス、マイナス線とも)の先端をつくります。

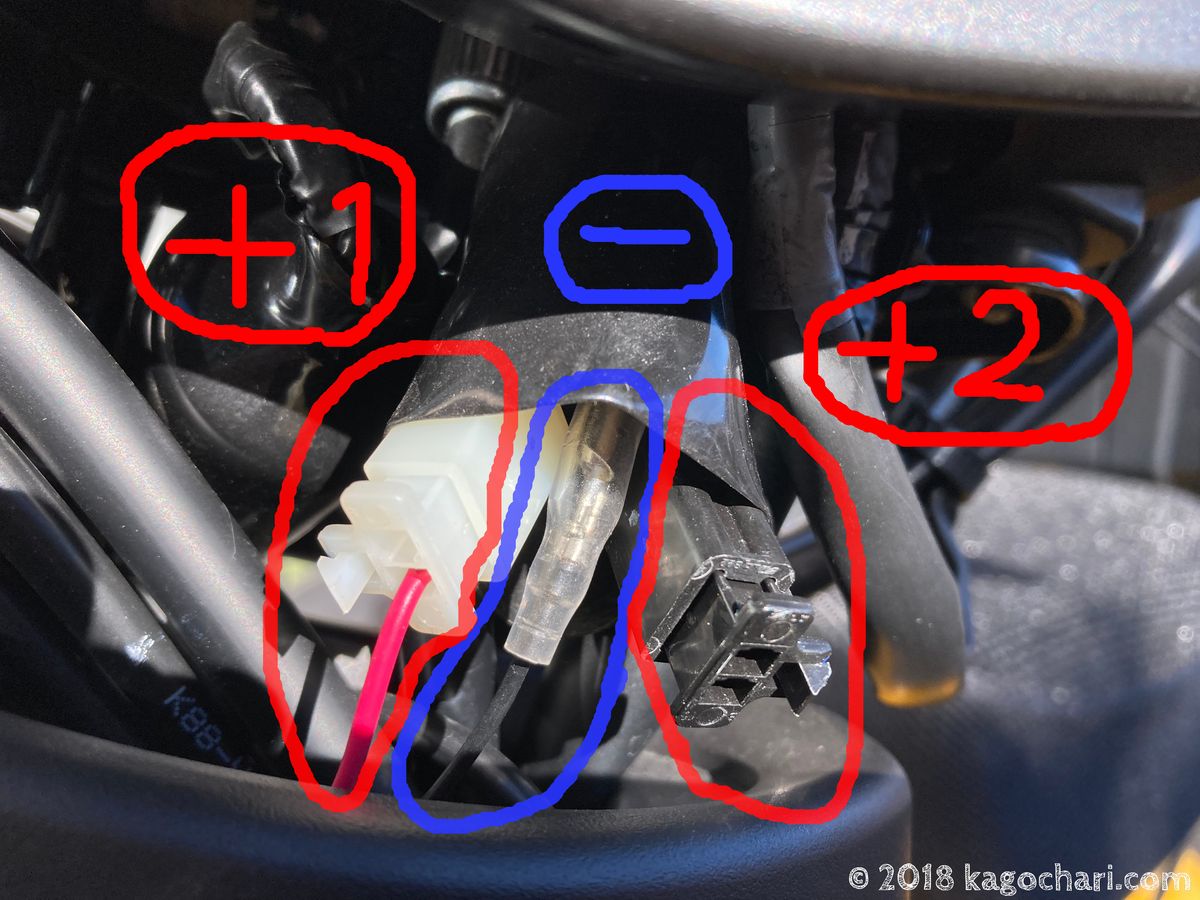

まず先端の自作をする背景ですが、私の所持するクロスカブ本体の接続端子をご覧下さい。

メーターの裏にあるビニールの中にプラス端子2つ(白と黒)、マイナスのギボシ端子が1つ収まっています。そのうち白のプラス端子(+1)とマイナスのギボシ線はUSB電源の増設時に使用中です。

この状態でグリップヒーターを取り付ける場合、プラス側は黒のプラス端子(+2)が空いているのでそれを使用します。

次にマイナス側は、写真真ん中のギボシ端子を使用したいのですが、既に使用中で空きがありません。そこでマイナスのギボシ端子は分岐加工をします。何も接続してない場合は分岐の必要はないです。

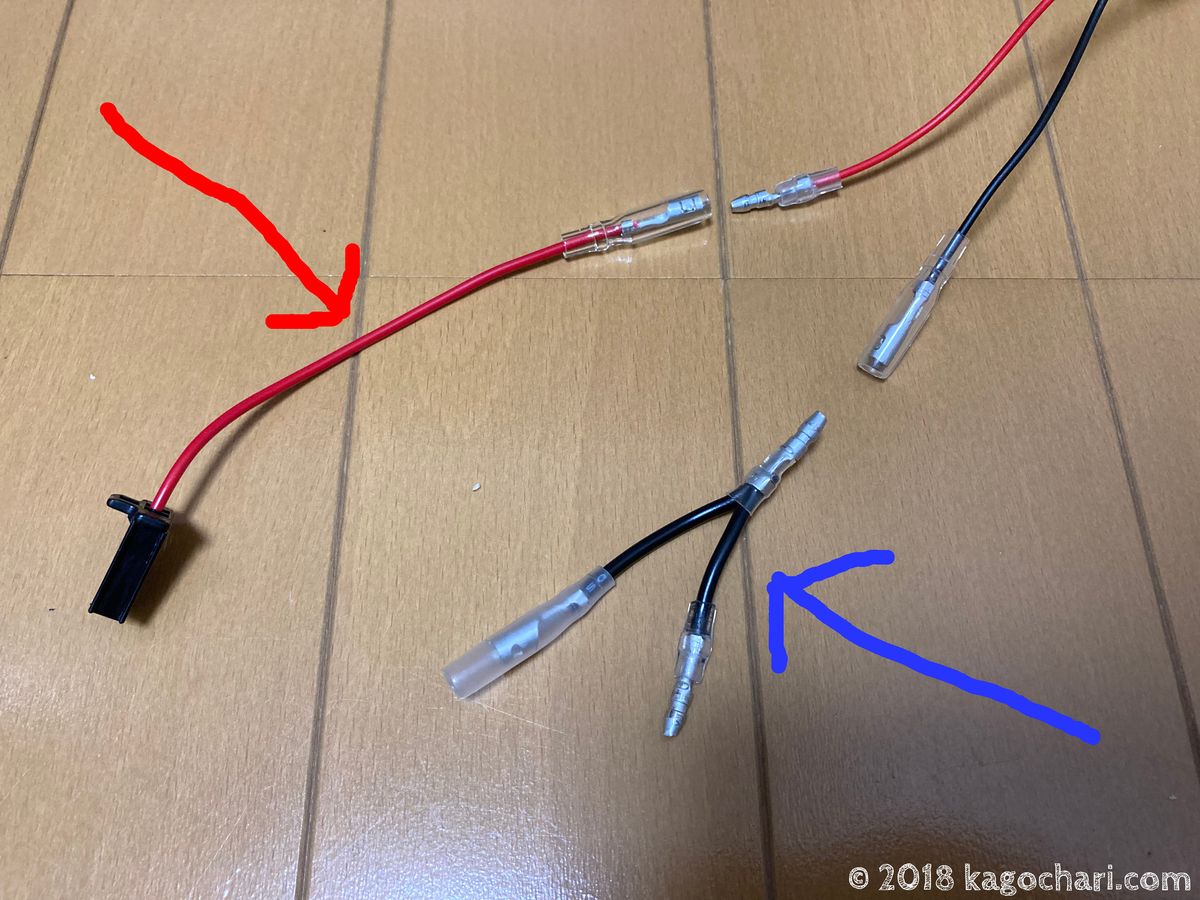

ざっとですが、配線の完成予想図です。右上から伸びる2本の配線がグリップヒーターのもの。赤、青矢印で示した配線は、新たに用意したものです。

新たに用意する2本の配線イメージとして、赤色のプラス線は、1つ前の写真でいう黒色のカプラーに繋ぎたいので、そのカプラーを使用します。マイナス線はUSB充電とグリップヒーターをそれぞれ繋ぎたいので、ギボシ端子を分岐させます。

ちなみにグリップヒーターの部品の中には、いくつか端子の予備が入っています。今回の配線の自作にあたって、この袋のものを流用しました。

(2)クロスカブ本体とグリップヒーターSPを繋ぐプラス配線をつくる

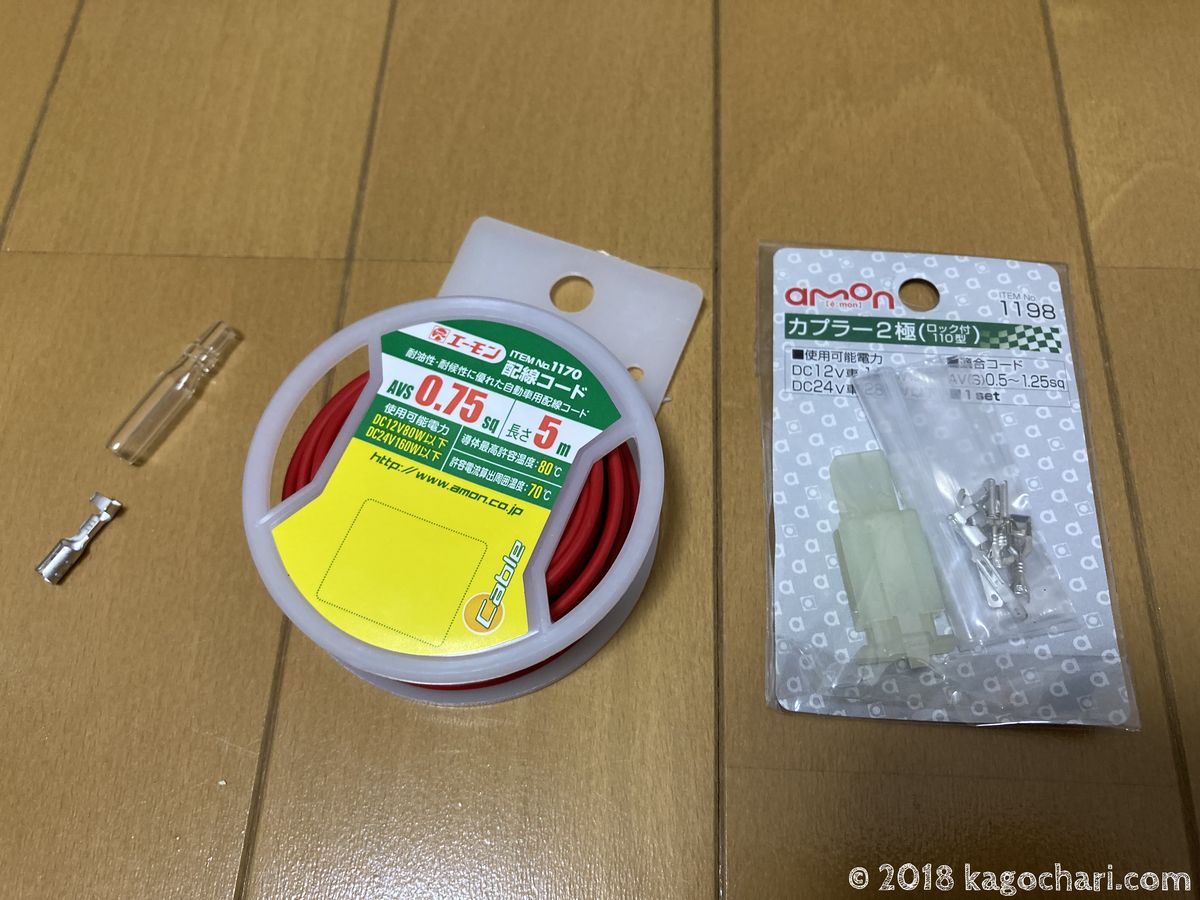

それではまずはプラス線を作ります。材料は写真左から…

- メスギボシ端子(グリップヒーター付属のものを流用)

- エーモン 配線コード1170 AVS0.75sq

- カプラー2極(ロック付110型)

どれも家にあったものを流用しました。カプラー自体はクロスカブ本体に付いている黒いものを外して使えば良いのですが、カプラーに繋ぐロック付き端子がないので購入しています。カプラーは何かあった時の予備として取っておきます。

端子類の取り付け方法は以下にまとめましたので、分からない方はあわせてご覧下さい。

カプラーに付けるロック付き端子は、USB電源増設時でも取り扱いました。作業工程は同じなので、以下の記事も参考になると思います。

端子の圧着作業ができることを前提とすれば、さほど難しい作業はありません。

一点注意が必要なのは黒カプラーを使用する場合、端子の突起(青いマークが入っています)を上に右側の穴に接続することです。

先ほどのUSB電源で使用した白カプラーの場合は左の穴ですのでそこだけ注意します。「カチッ」と音がしたら接続完了です。

(3)クロスカブとグリップヒーターSPを繋ぐマイナス分岐配線の制作

次にマイナス側の分岐線(ギボシ端子)を作ります。材料は以下の通り。

- エーモン 電源分岐ハーネス(ギボシ端子タイプ)

- オスのギボシ端子(手持ちの余った端子を使用)

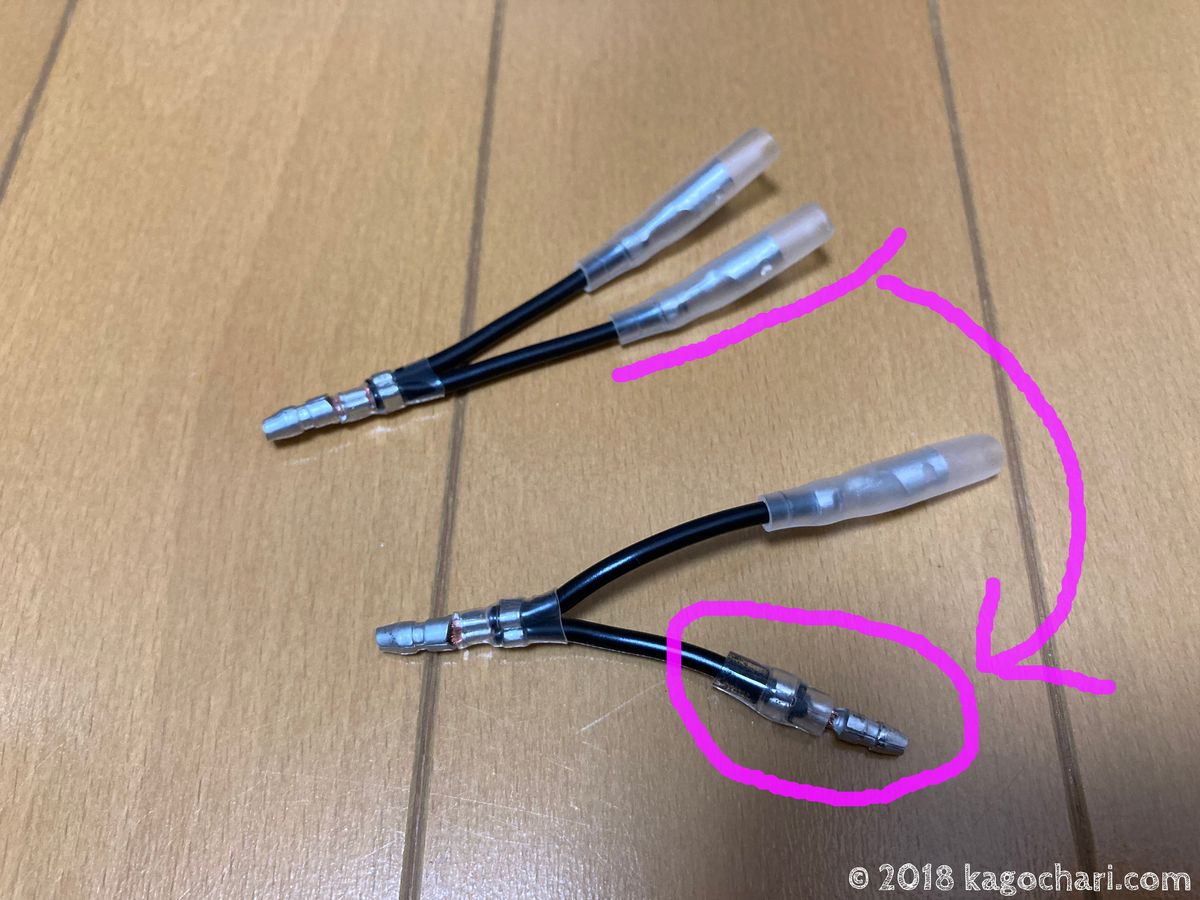

私が欲しいものはオス2、メス1の分岐製品ですが、既存の分岐配線の製品には見当たらなかったのでオス1、メス2の分岐製品(写真上)を購入し、メス端子の1つをオス端子に付け替えました(写真下)。

この交換したオスの端子ですが、自宅で保管していたもの(USB電源の余りかな?)を使用しました。グリップヒーター付属の端子はサイズが合わないのか、うまくかみ合わなかったです。

オス端子に交換した際、対応するオス端子カバーを少し切り取ってコンパクトにしました。対応するメス端子カバーと干渉していたためです。

このマイナス分岐線の加工は配線の長さが短い分、プラス線よりも細かく少し気を遣います。

プラス、マイナスの各線が完成したら、クロスカブ本体に繋いで通電するかを確認します。組み込んだあとに断線が判明すると二度手間となりますので(T-T)

マイナスの分岐線を作った場合は、もう1つの製品(私の場合はUSB充電)も繋げてあわせて接続確認をします。

つくった配線はすべてうまく出来ていたようで、無事、グリップ部分が暖かくなりました。確認が出来たら、配線は一旦外しておきます。

ここからは部品を組みつけなが改めて配線をし直していきましょう。

クロスカブ(JA45)にグリップヒーターを接続する

スロットルパイプの交換、プラス、マイナス線の配線などの準備ができたら、クロスカブ本体にグリップヒーターを取り付けていきます。

取り付ける部品は、左右のハンドルグリップと左ハンドルに取り付けるコントローラー計3点です。

ちなみに左右のハンドルグリップは内径が異なるので注意します。右グリップ(写真右)の方がスロットルパイプを含む分、内径が大きくできています。

左ハンドルにコントローラーを取り付ける

まずは左ハンドルにコントローラーを取り付けます。このパーツはスイッチで、電源のON、OFFや温度の調整を行うことができます。

イモネジを2mmの六角棒レンチで緩めるとハンドルに通すことができます。イモネジは少し緩めればOKです。緩めすぎて落とさないように注意します。

左ハンドルに取り付けたら、ネジを締める前に位置を調整します。

スイッチの押しやすさ、ウインカースイッチとの接触などを確認して下さい。ウインカースイッチより少しだけ奥に配置すると干渉しません。

操作しやすいポイントをみつけたら、イモネジを締めて固定します。

左ハンドルのグリップを取り付ける

コントローラースイッチの位置を決めたら左ハンドルグリップを取り付けます。

ハンドルグリップを取り付ける際は、接着剤(ボンド)を使用して固定します。そのため、ハンドルグリップの裏にパーツクリーナーを吹きつけて滑りをよくしておくと作業がスムーズです。

接着剤はボンド ウルトラ多用途S・U プレミアムハード クリヤーを使用しました。左右あわせても10mLあれば足りると思います。

接着剤が乾くまでに先ほどの左用グリップをハンドルに押し込みます。

ちなみに接着剤の使用上のコツは、塗る範囲をハンドルの半分くらいにしておくことです。その理由は、グリップをハンドルに通すと接着剤が根元の方に伸びていくためです。

最初から接着剤を多く塗りすぎるとスイッチコントローラーの方まで伸びて、最悪あふれてしまうので注意が必要です。写真の量でスイッチまでギリギリでした(危なかった…)。

左グリップをハンドルの根本まで取り付けたら、接着剤が乾ききる前にグリップや配線の位置を決めてしまいます。

私の場合は、スイッチコントローラとグリップはギリギリ付かないようにしています。それと配線の伸びる位置をスイッチと合わせると見栄えがいいですね。

右ハンドルのグリップを取り付ける

右ハンドルにもハンドルグリップを取り付けていきます。

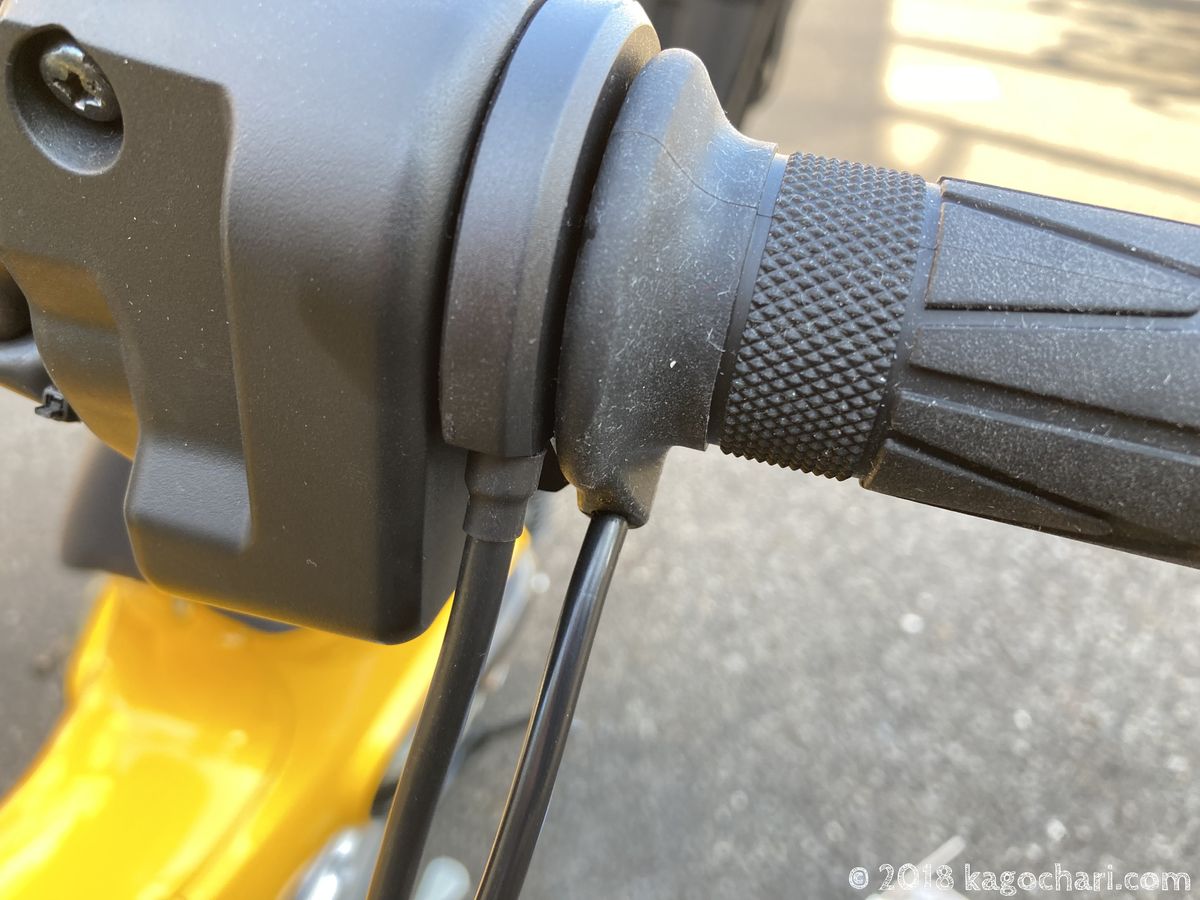

右ハンドルには長さの調節のためにスペーサーをかますことがあります。クロスカブ(JA45)の場合、スペーサーを2枚かませて丁度よかったです(写真ピンク丸箇所)。

また緑矢印で示したように、スロットルパイプは凸部分があり、滑り止めのようにできています。初期のものと比べると凹凸は少ないものの、グリップと噛み合うだろうと判断してボンドは塗りませんでした。

【24.10追記】23年冬あたりからアクセル操作時のグリップのズレが気になるようになったので、右ハンドルも上記の接着剤で固定することにしました。

左ハンドルグリップ取り付け時と同様、グリップ内にパーツクリーナーを吹いて滑りやすくしています。

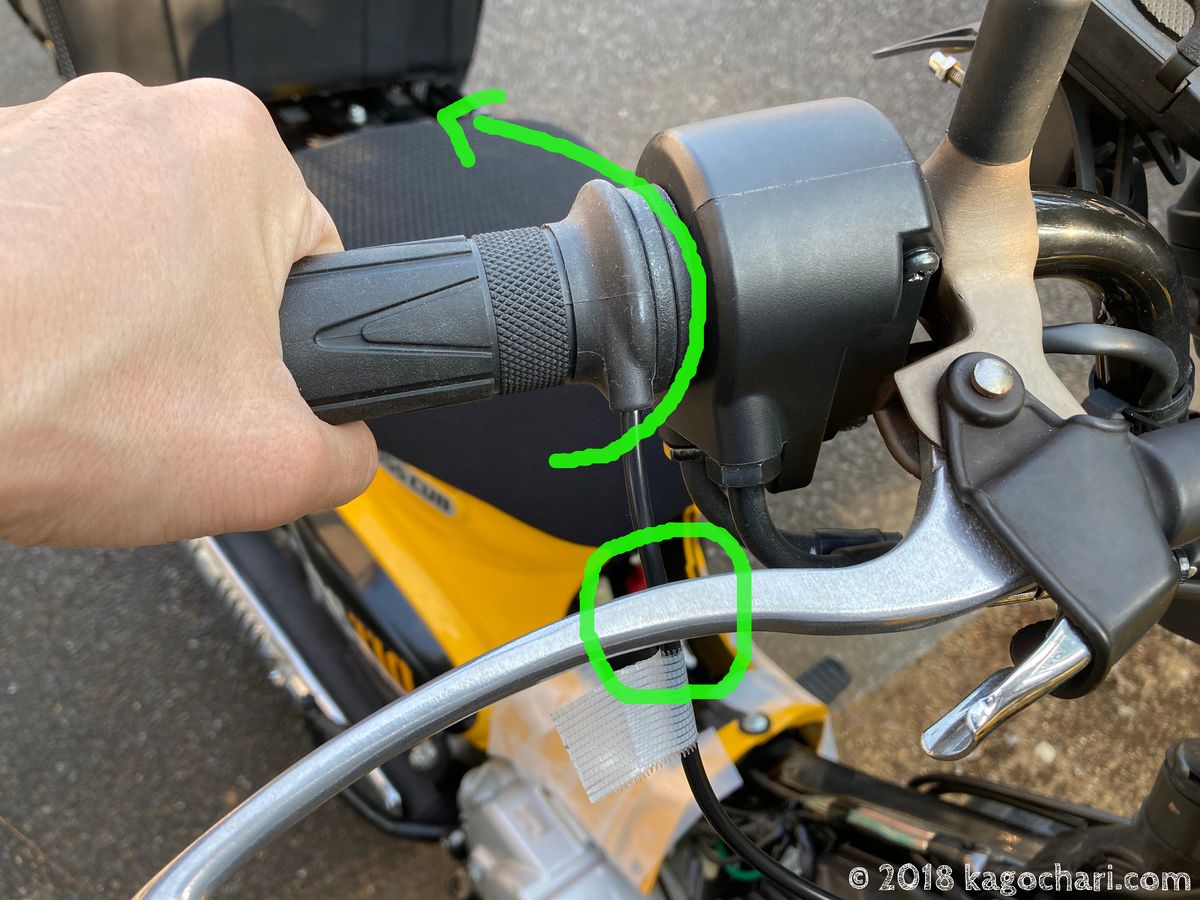

右ハンドルグリップは、グリップの配線がブレーキレバーと干渉しやすいです。事前にブレーキレバーの上下どちらに配線を通すか決めておくとスムーズです。

私は見た目をすっきりさせたかったので、ブレーキレバーの下から配線する方法を選びました。

取り付けが済んだらアクセルを回して配線の具合をチェックします。

アクセル操作の動きにグリップの配線もつられるので、配線が邪魔にならないかしっかり確認しましょう。アクセル全開状態で配線が引っ掛かったりしなければ大丈夫です。

接着剤を使用している場合は、この工程まで手早く行います。

部品の取り付け、確認作業が済んだらバーエンドを戻します。ここまで出来たらあとは配線の取り回し、そして外装カバーを戻す作業です。

グリップヒーターSPの配線の取り回しを確認する

配線の取り回しを行います。まずハンドルからヘッドランプにかけてですが、着脱が可能なリピートタイを使用して固定しました。

最初は仮止めにして、すべての配線が決まったらしっかり締め付けるとよいです。

次に外装カバーの中に収める配線を整理していきます。

今回繋いだギボシ端子の部分は接続端子が外れることのないよう(それとショートの危険防止)にビニールテープを巻きつけておきました。

外装カバー内は余裕があるわけではないので、うまく収めていきます。

私の場合、大きな接続端子(写真緑丸下)と、USB電源の変圧器(写真緑丸上)の位置を決めるのに苦労しました。

すべての配線や部品を納めたらカバーをします。ハンドルを左右全開に振って、配線がどこかに引っ掛からないかしっかりと確認します。

すべての取り付け、配線が済んだら再度電源を入れて確認をします。

スイッチを長押しすると写真のように電源が入り、コントローラー部分のLEDが点灯します。段々とグリップ部分が暖かくなり取り付けがうまくいったことが確認できました◎

ちなみに暖かさは5段階で、100%が赤、90%がオレンジ、80%が緑、70%が青、60%が白です。写真は100%の状態です。素早くボタンを押すと1つずつ下がっていき60%の白の状態で押すと100%の赤に戻ります。カブのロータリーミッションみたいな構造です。

また、スイッチを長押しすると電圧表示モードとなり、ざっくりと電圧を教えてくれます。

電圧モードの場合、赤のみが13.1V以上、オレンジのみが13.0~12.6V、緑が12.5~12.1V、青が12.0~11.6V、白が11.5V以下という具合です。

この電圧モードを利用して、最大電圧や下限電圧調整ができます(初期設定は最大電圧100%、下限電圧11.5V)。

例えば、電圧が12.1V (緑ランプ)以下に低下した場合、暖かさの段階を自動で落とすようにするといった設定ができます。非常に便利です◎

まとめ

以上、クロスカブ(JA45)にグリップヒーターを装備したでした。

取り付け作業は大変でしたが、一度付けてしまえば快適そのもの!グローブ越しにもその暖かさがしっかりと伝わってきます。一度体験したらこれなしの冬には戻りたくないです。

グリップヒーターは、冬の寒さ対策としてはもちろんですが、春や秋口のちょっと肌寒いという場合でも大活躍します。

もっと言ってしまえば、夏でも使用することがあったりします。山のキャンプや北海道に旅に行った際など、夏でも肌寒いと感じる場面というのは意外とあるものです。

厳寒期はもちろんのこと、衣類での体温調整の判断が微妙な時期の保険にもなるので、個人的に取り付けて大満足な商品でした。

クロスカブ本体の改良

本体(JA45)購入 / 外装カバーの着脱 / リアキャリアの拡張 / リアボックスの追加【リアキャリア延長による加工も】 / ホムセン箱の改良(ボルトやフックの増設) / マルチマウントバーの増設 / スロットルアシスト / ナンバープレートに荷掛けフックを追加 / 2ポートUSB電源 / バーエンド着脱とスロットルパイプの交換 / グリップヒーター取り付け / サイドバッグサポート / パニアバッグ取り付け / 右サイドスタンド / エアバルブ角度の変更 / テールランプのLED化 / エンジンオイルの交換 /

クロスカブまわりの道具

身に着けるもの(ヘルメット、ジャケット、手袋etc…)

ヘルメット選び【SHOEI Z7】 (ヘルメット選び方) / グローブ3種【夏・春秋・冬】 / バイクジャケット / 脊髄プロテクターの追加 / ニーガードプロテクター / トレッキングシューズ / レインウェア